L’importance de la sérosurveillance

Il était essentiel de savoir combien de Canadiens avaient produit des anticorps contre le SRAS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19) à la suite d’une infection ou d’une vaccination pour adapter les stratégies de santé publique pendant la pandémie de COVID-19. Cette position s’est révélée encore plus précieuse en décembre 2021, lorsque le variant Omicron a modifié radicalement les profils de transmission du SRAS-CoV-2 en raison de sa grande transmissibilité et de son potentiel d’évasion immunitaire. Le « tsunami » d’infections qui en a résulté a fait que les tests de dépistage des infections aiguës par PCR n’ont plus pu répondre à la demande. La sérosurveillance est devenue l’une des seules approches viables pour la surveillance de la COVID-19 au Canada pendant les vagues d’Omicron, le GTIC étant le chef de file en matière de rapports de sérosurveillance.

Pour une description complète de la séroprévalence pancanadienne dans l’ensemble du pays, veuillez consulter notre analyse évaluée par des pairs dans le Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Comment fonctionnent les enquêtes sérologiques?

Les enquêtes sérologiques déterminent le taux de séropositivité au SRAS-CoV-2 dans une population en mesurant la présence d’anticorps contre les composants du virus dans le sang d’un individu. Les personnes infectées réagissent en produisant des anticorps contre plusieurs protéines virales, notamment la nucléocapside et les protéines de spicule. En Amérique du Nord, tous les vaccins approuvés provoquent une réponse anticorps contre la protéine de pointe et son domaine de liaison au récepteur, et non contre la nucléocapside. Par conséquent, la présence d’anticorps IgG reconnaissant la protéine nucléocapsidique (anti-N) est interprétée comme un signe d’infection antérieure (au moins deux semaines auparavant). La présence d’anticorps IgG reconnaissant la protéine de spicule (anti-S) peut être due à une vaccination ou à une infection (datant d’au moins deux semaines).

Séroprévalence du SARS-CoV-2 au Canada

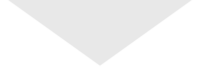

Ces cartes interactives illustrent le pourcentage d’adultes canadiens ayant des anticorps acquis à la fin de l’année à chaque étape ou année de la pandémie (2020 à 2023).

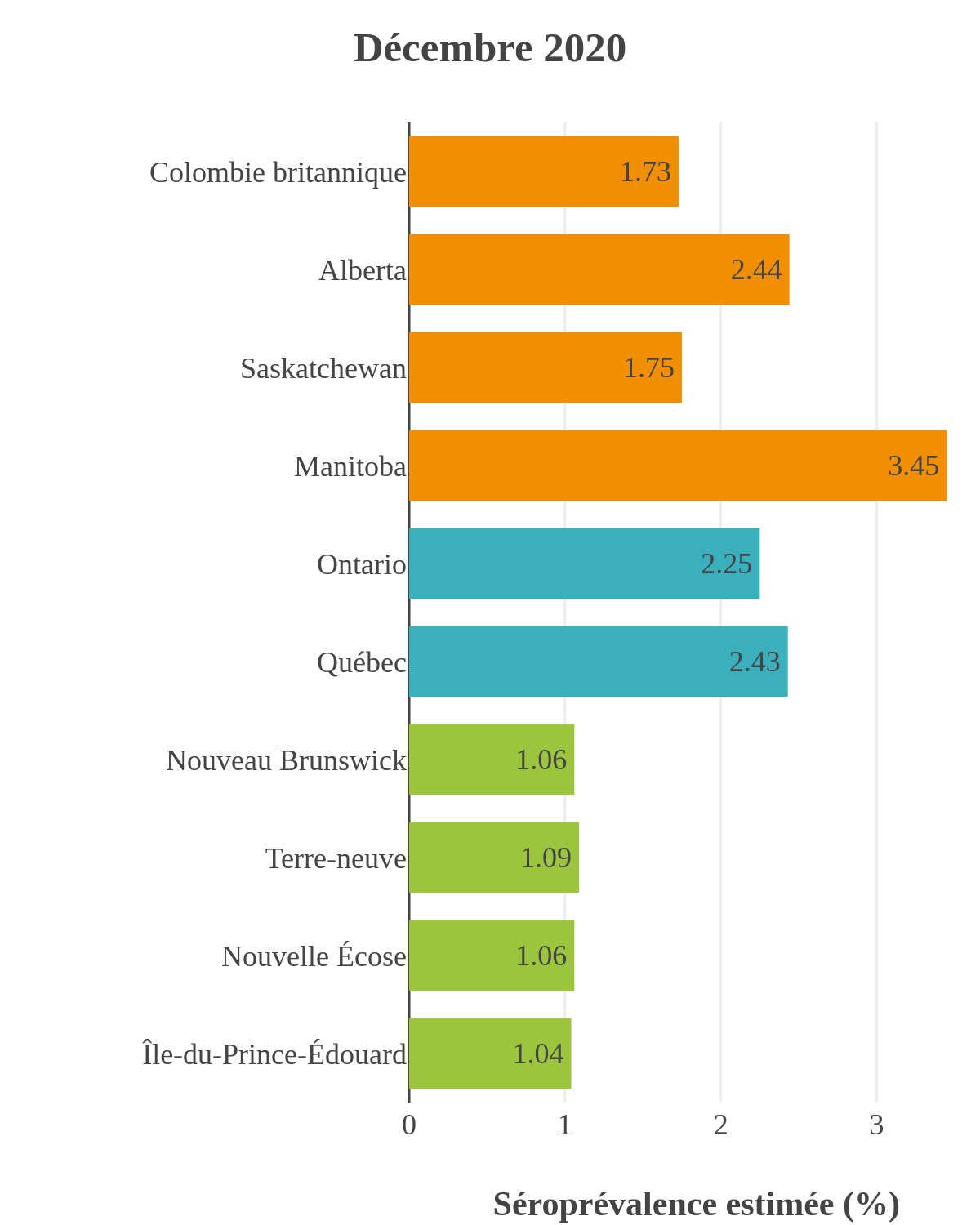

Séroprévalence acquise par l’infection selon les quatre stades de la pandémie

L’ère pré-vaccinale

Malgré la pression exercée sur le système de santé, les premiers résultats de séroprévalence de la première vague (avril-juin 2020) ont révélé que moins de 1 % des personnes au Canada avaient été infectées (selon la mesure de l’anti-N). Bien qu’il s’agisse d’un faible pourcentage, ces estimations indiquent qu’environ quatre fois plus de Canadiens ont été infectés que ce qui a été détecté par les tests de dépistage d’infection aiguë (PCR), ce qui confirme l’hypothèse selon laquelle les infections légèrement symptomatiques et asymptomatiques peuvent transmettre le SRAS-CoV-2. La séroprévalence canadienne après la deuxième vague (automne 2020) est passée à 1,5 % et a atteint 2,3 % (IC à 95 % : 1,91 – 2,78) en décembre 2020. Ces résultats indiquent qu’une immunité généralisée ne serait pas obtenue rapidement par l’exposition au virus, ce qui renforce l’importance d’une distribution rapide des vaccins.

Vaccination

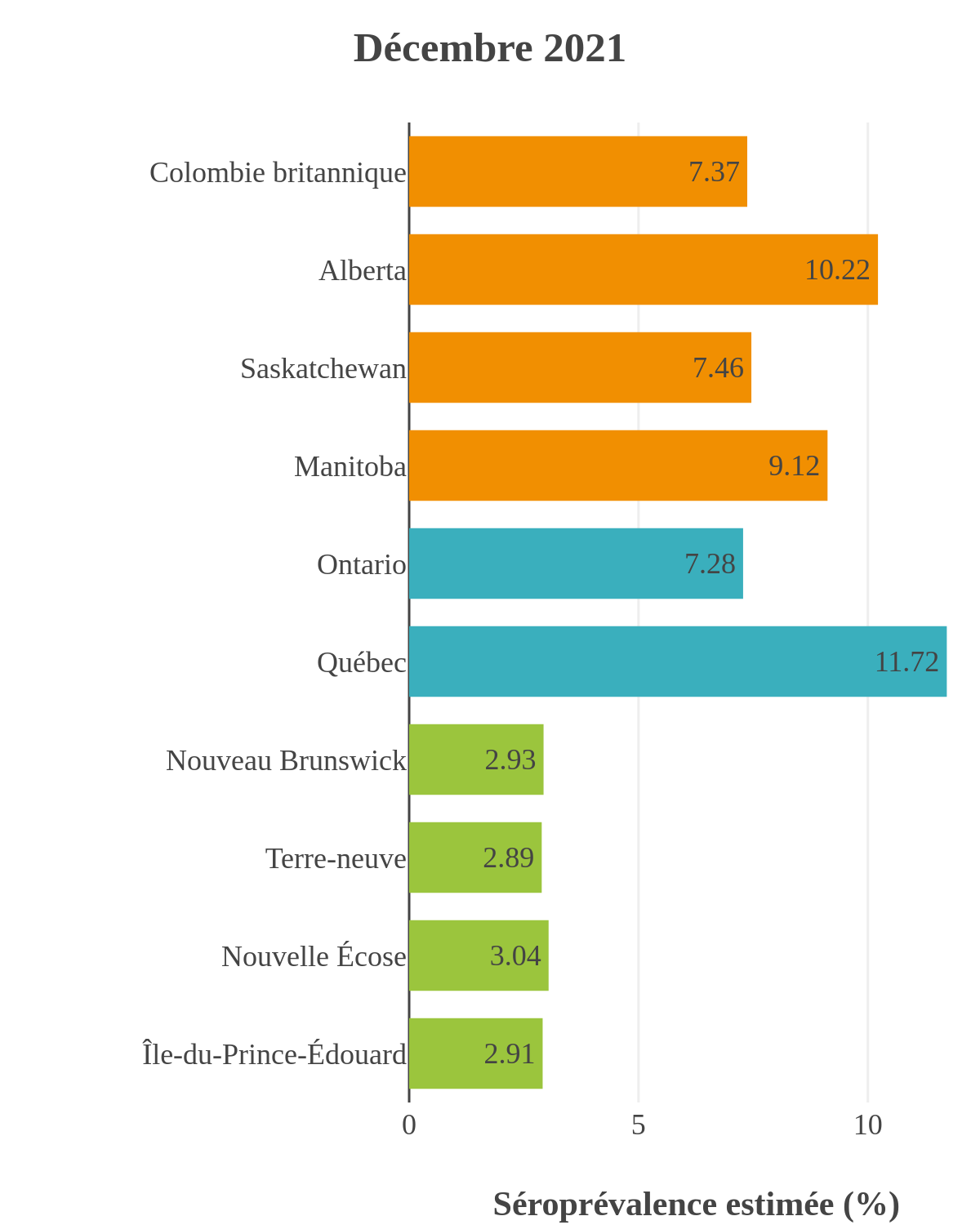

Au Canada, la vaccination contre la COVID-19 a débuté en décembre 2020. Les vaccins ont été très efficaces non seulement contre les formes graves de la COVID-19 et les décès, mais aussi contre la transmission des variants précoces. Par conséquent, malgré l’assouplissement des mesures de santé publique et deux autres vagues d’infection, dont une dominée par le variant Delta, la séroprévalence due à l’infection est restée faible, à moins de 10 %, en novembre 2021. En revanche, entre janvier et octobre 2021, la séroprévalence des anti-S a fortement augmenté chez les adultes canadiens, principalement en raison de la vaccination. En novembre 2021, 96 % (IC à 95 % : 92 à 98) des donneurs de sang adultes canadiens et des participants à des études de recherche avaient des anticorps acquis par une vaccination ou une infection.

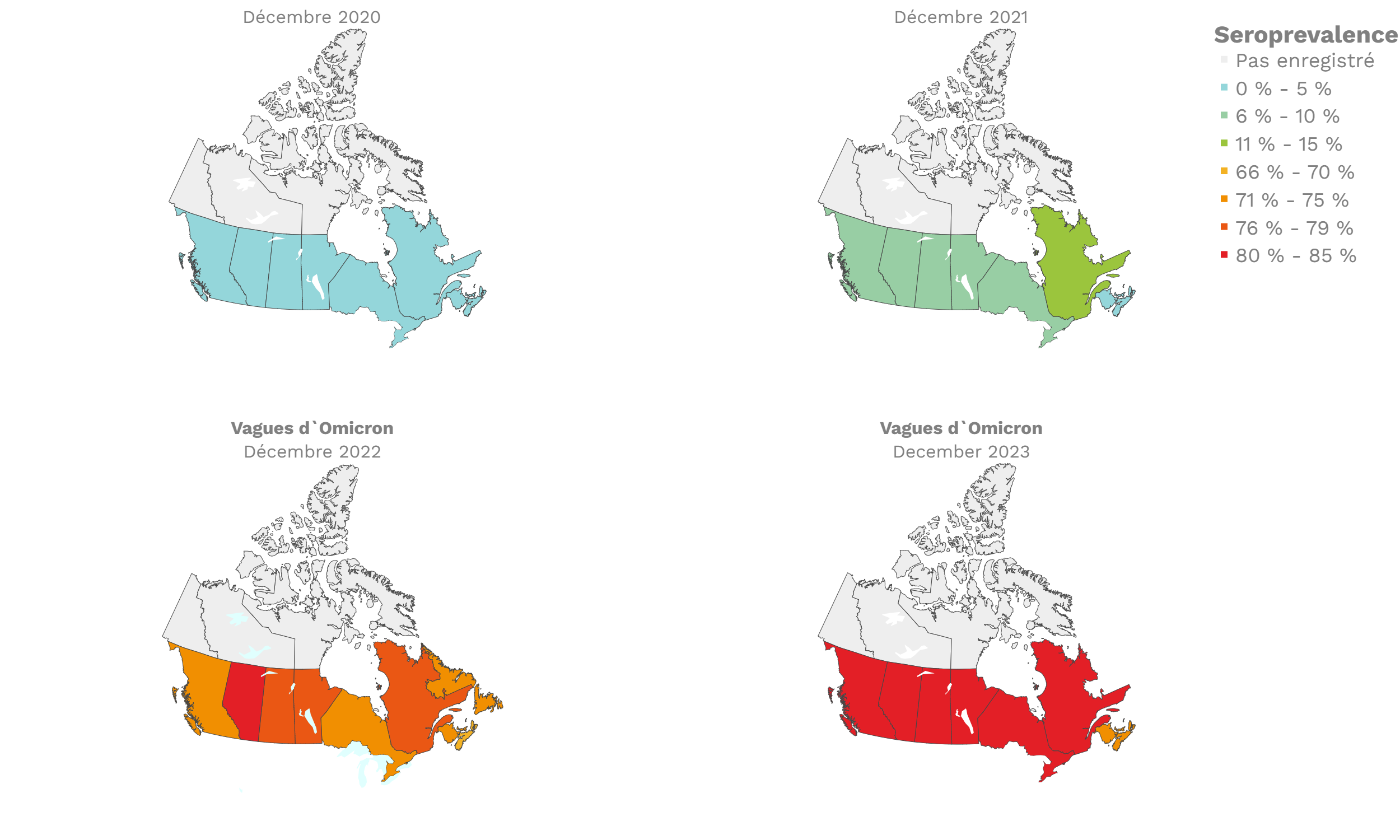

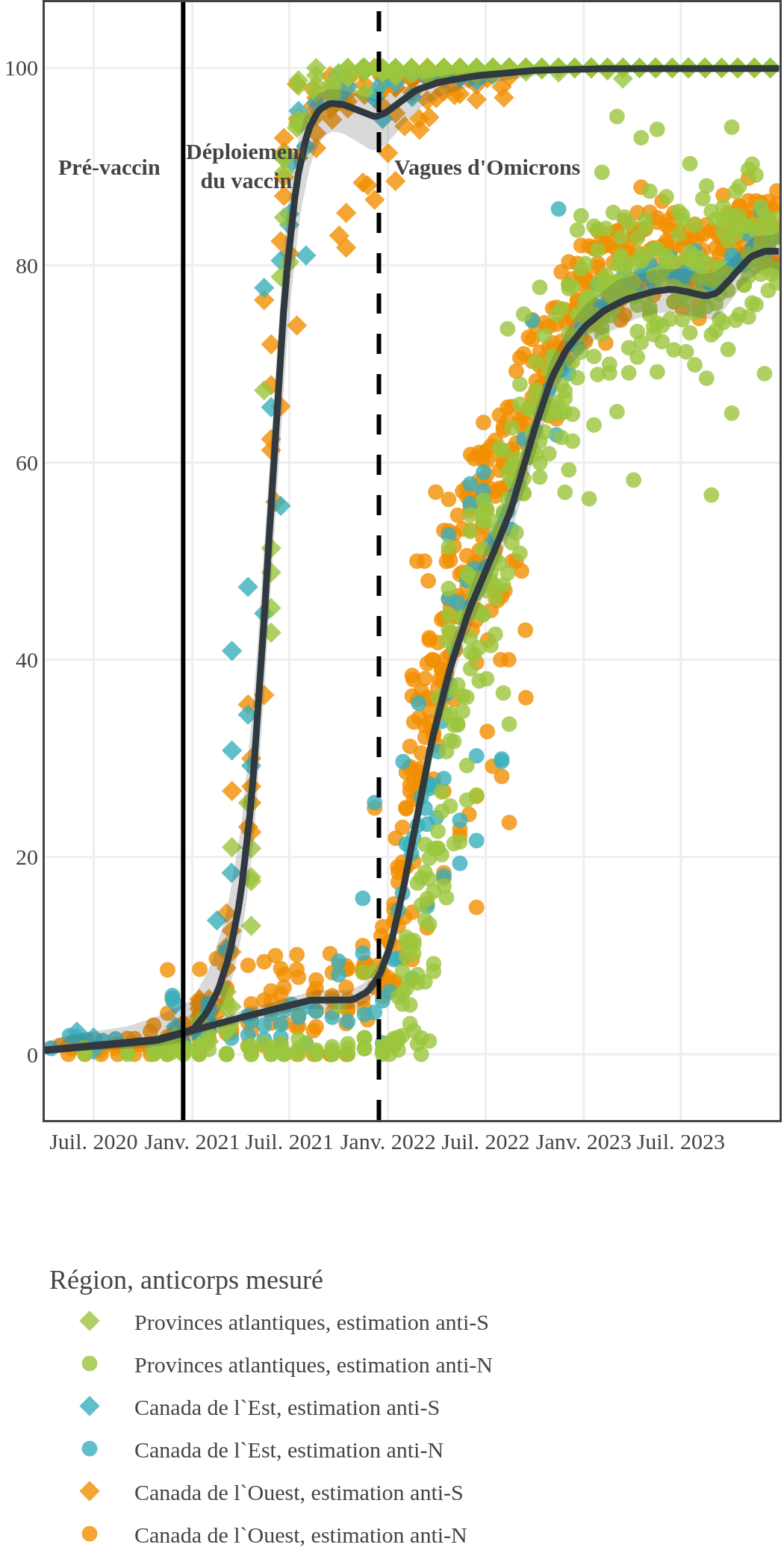

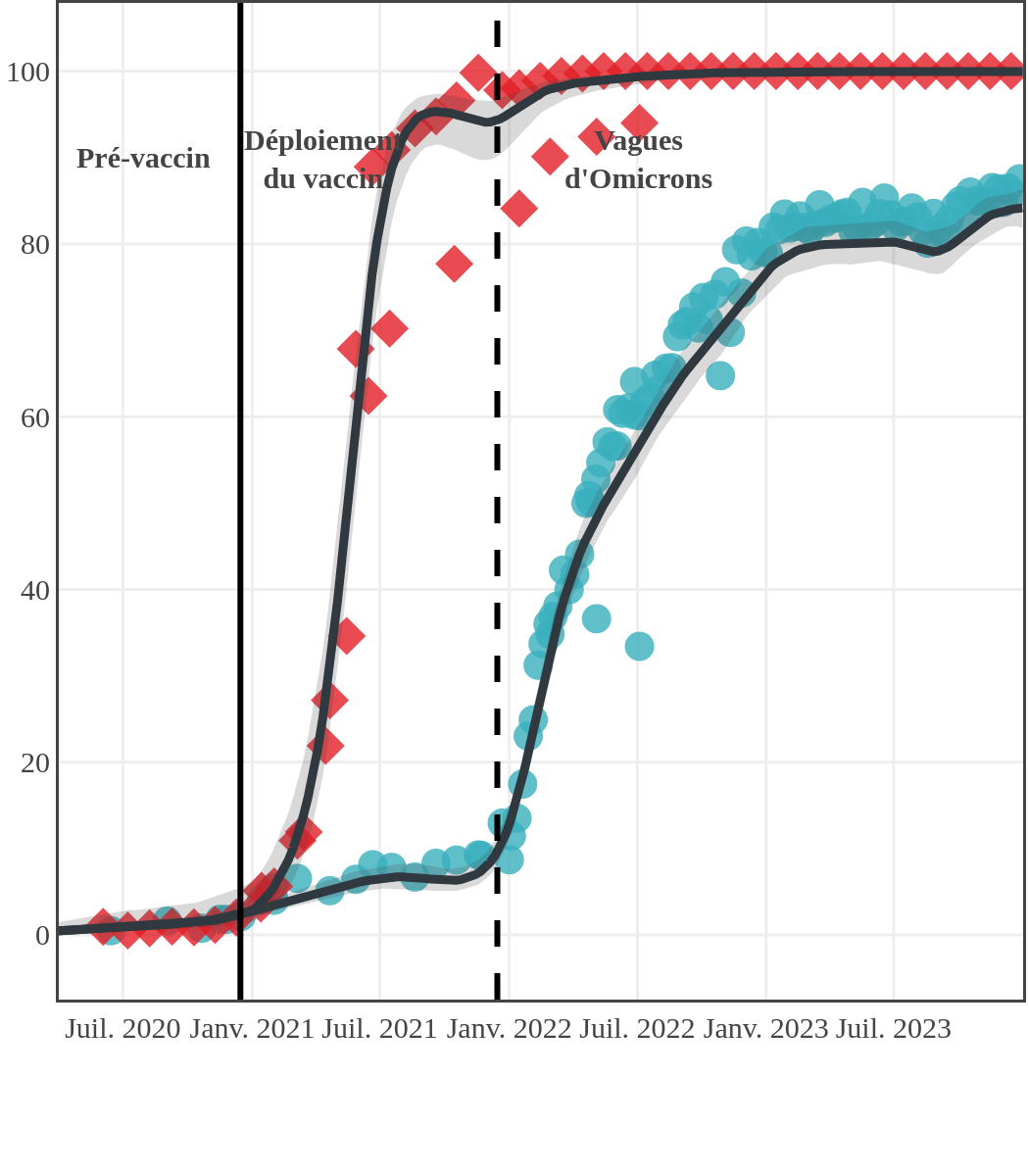

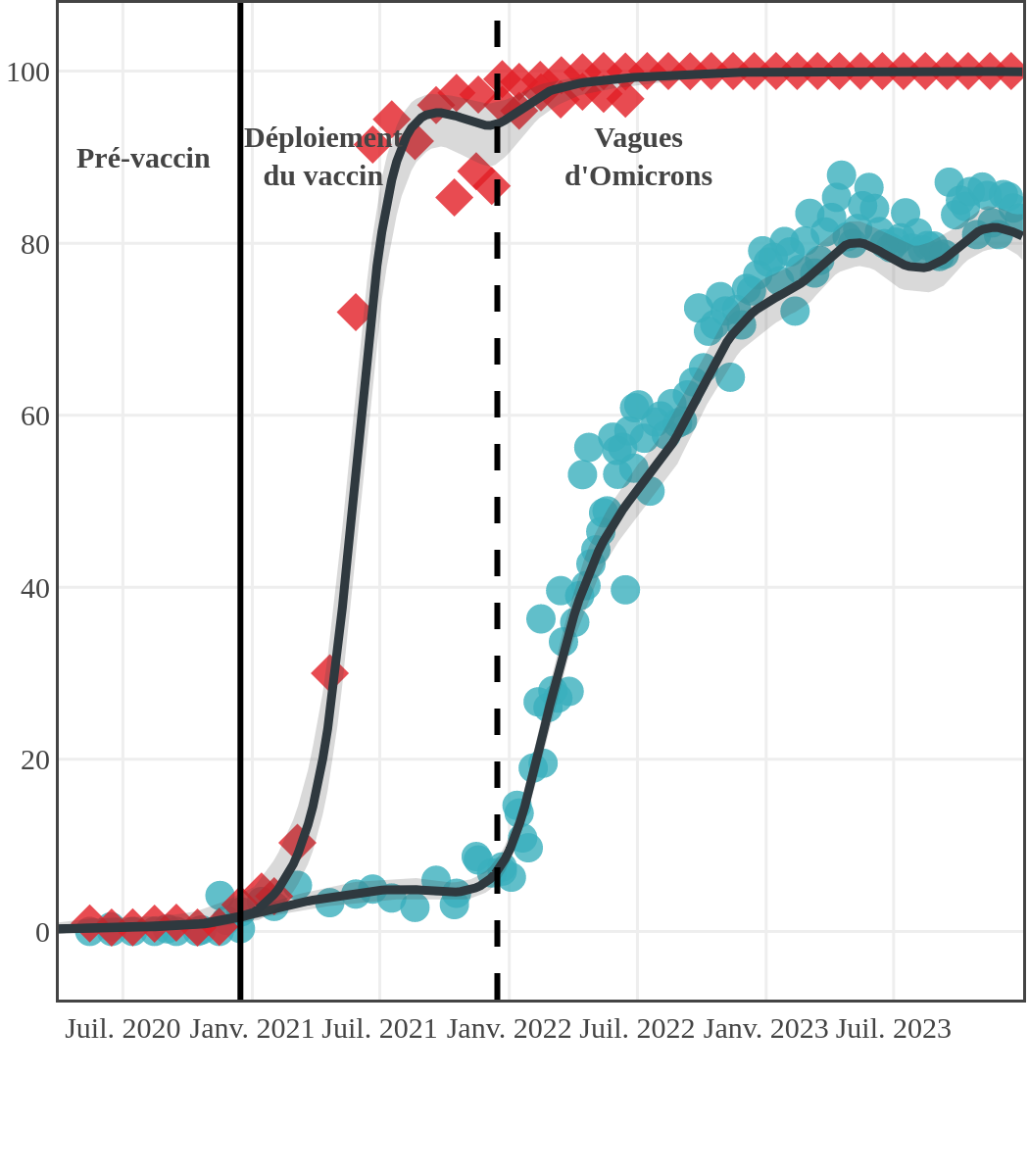

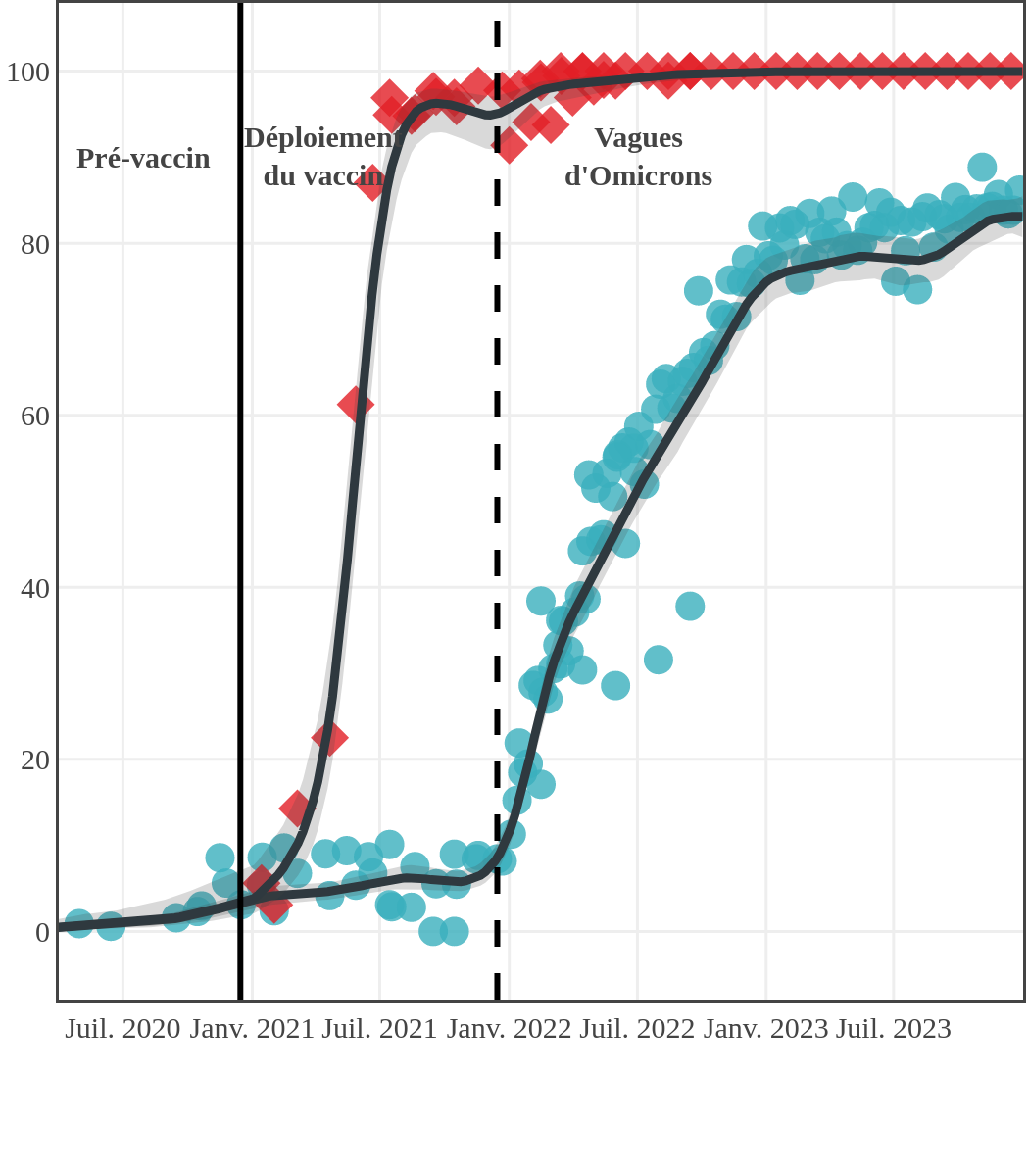

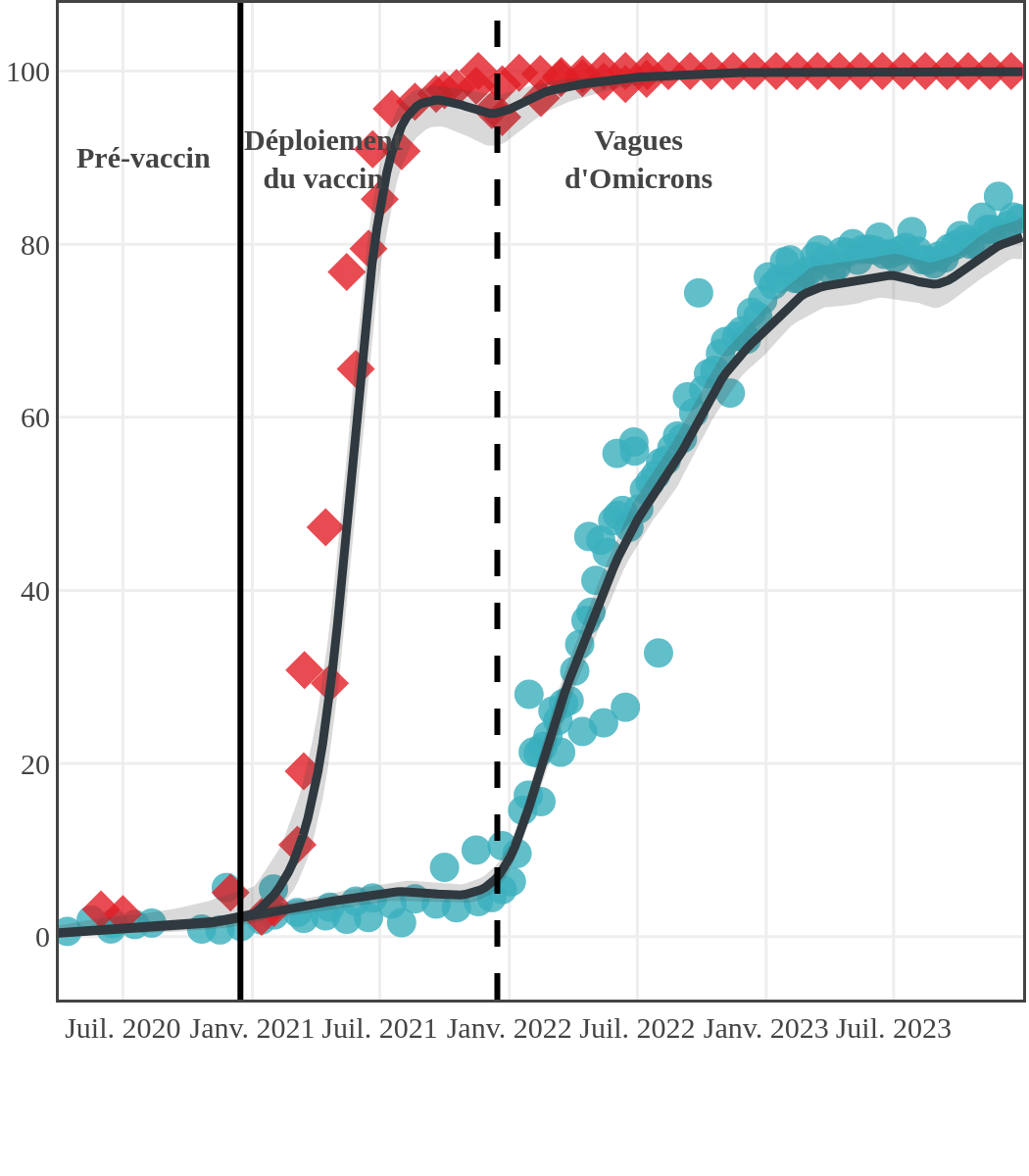

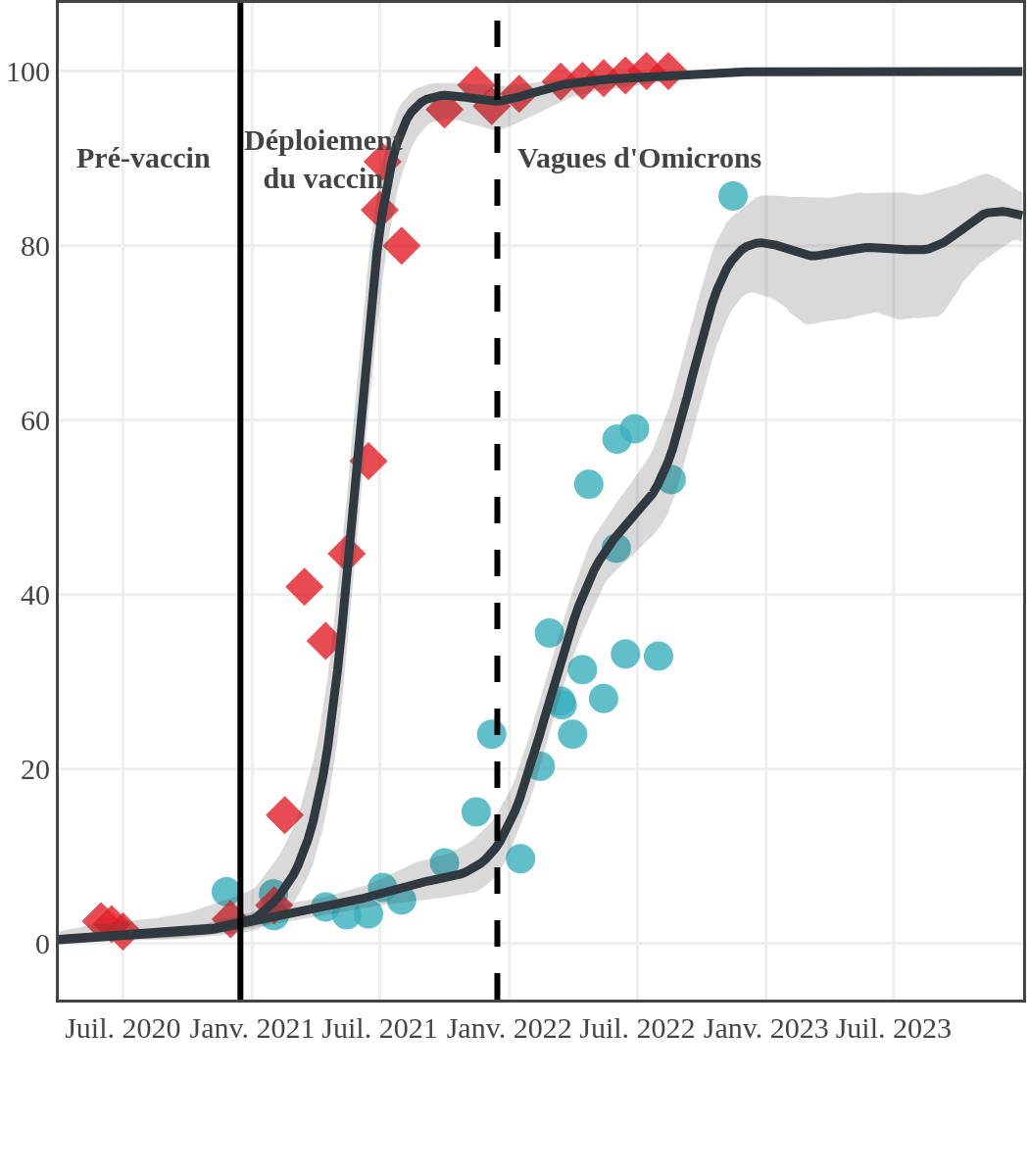

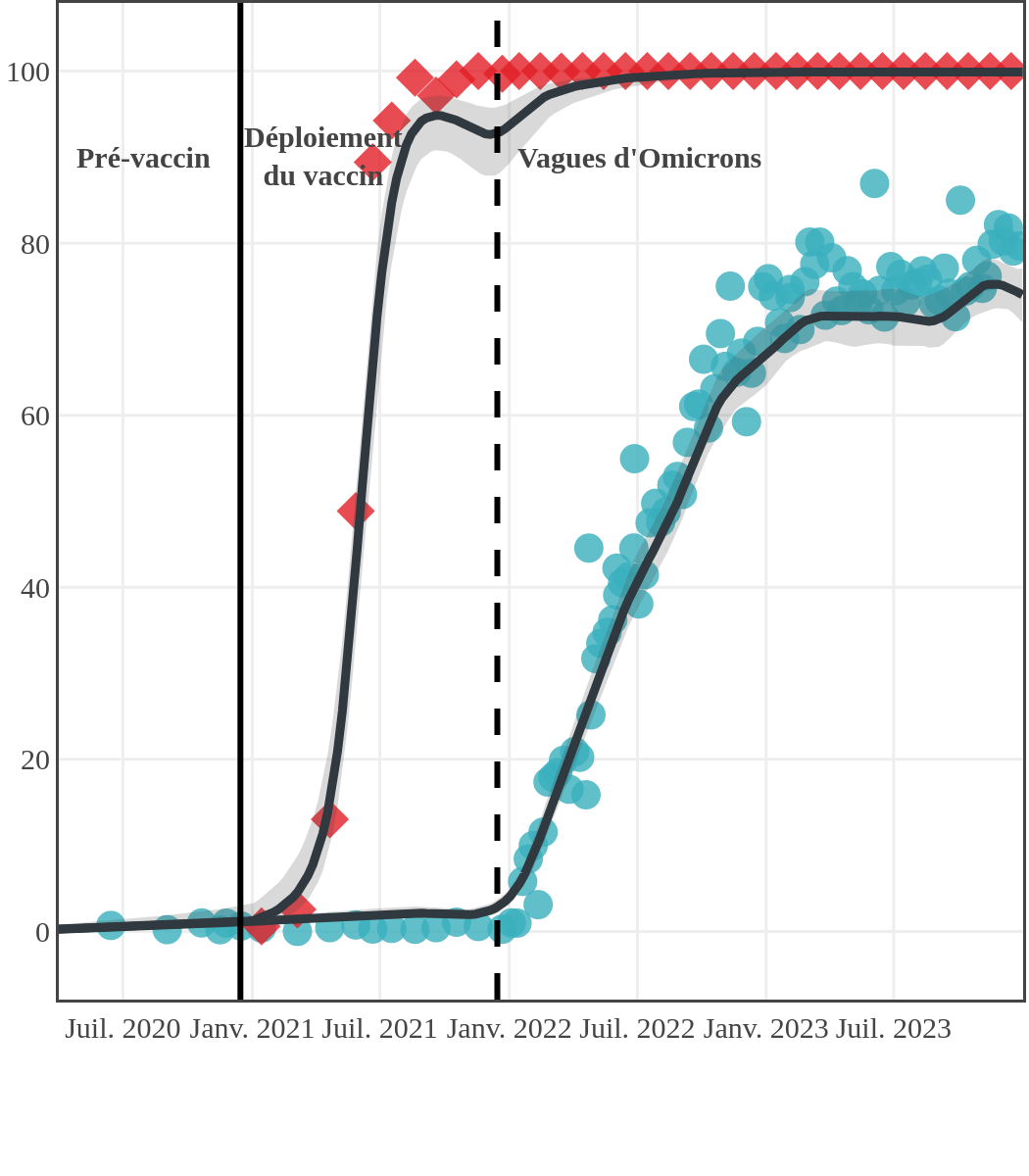

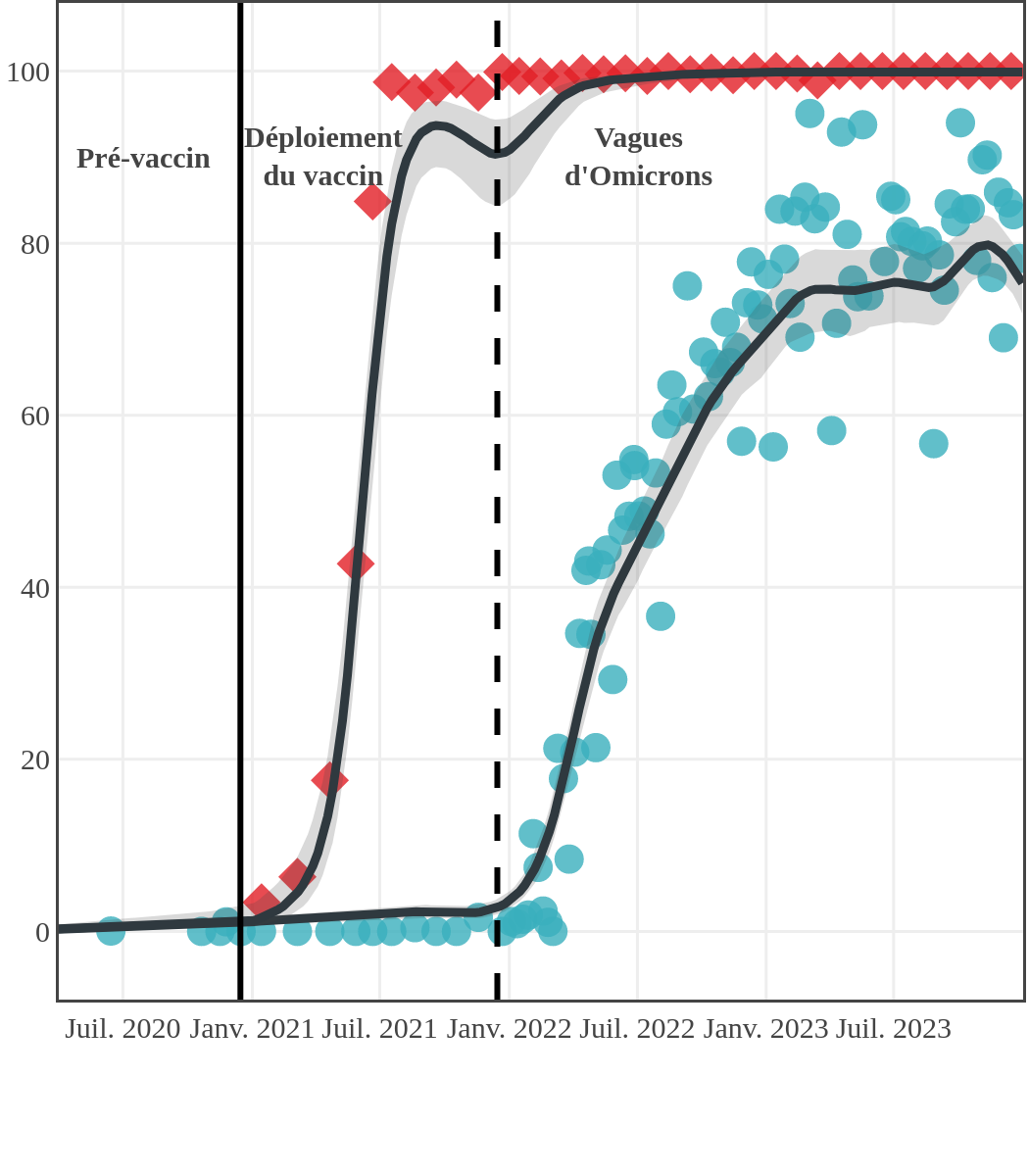

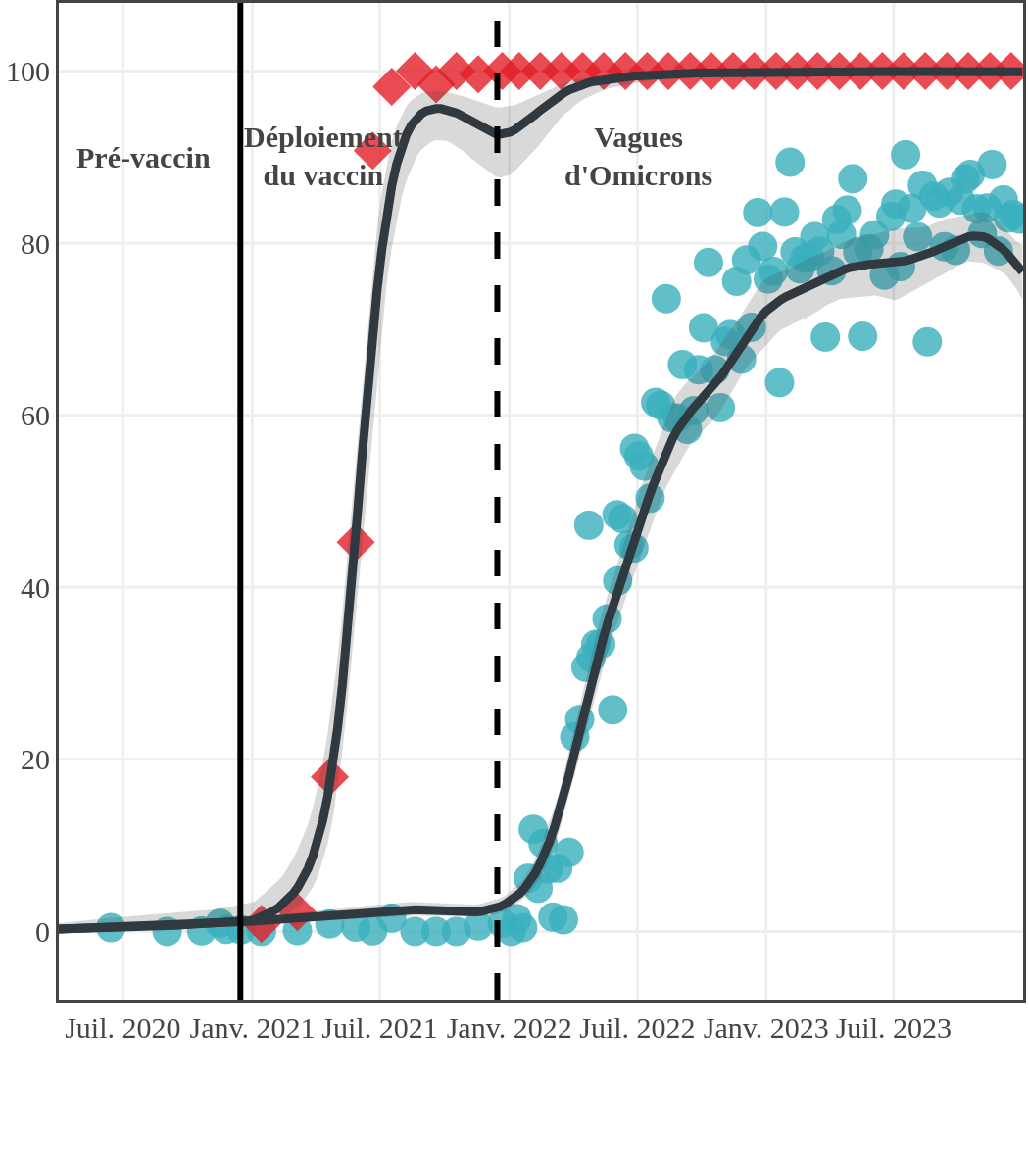

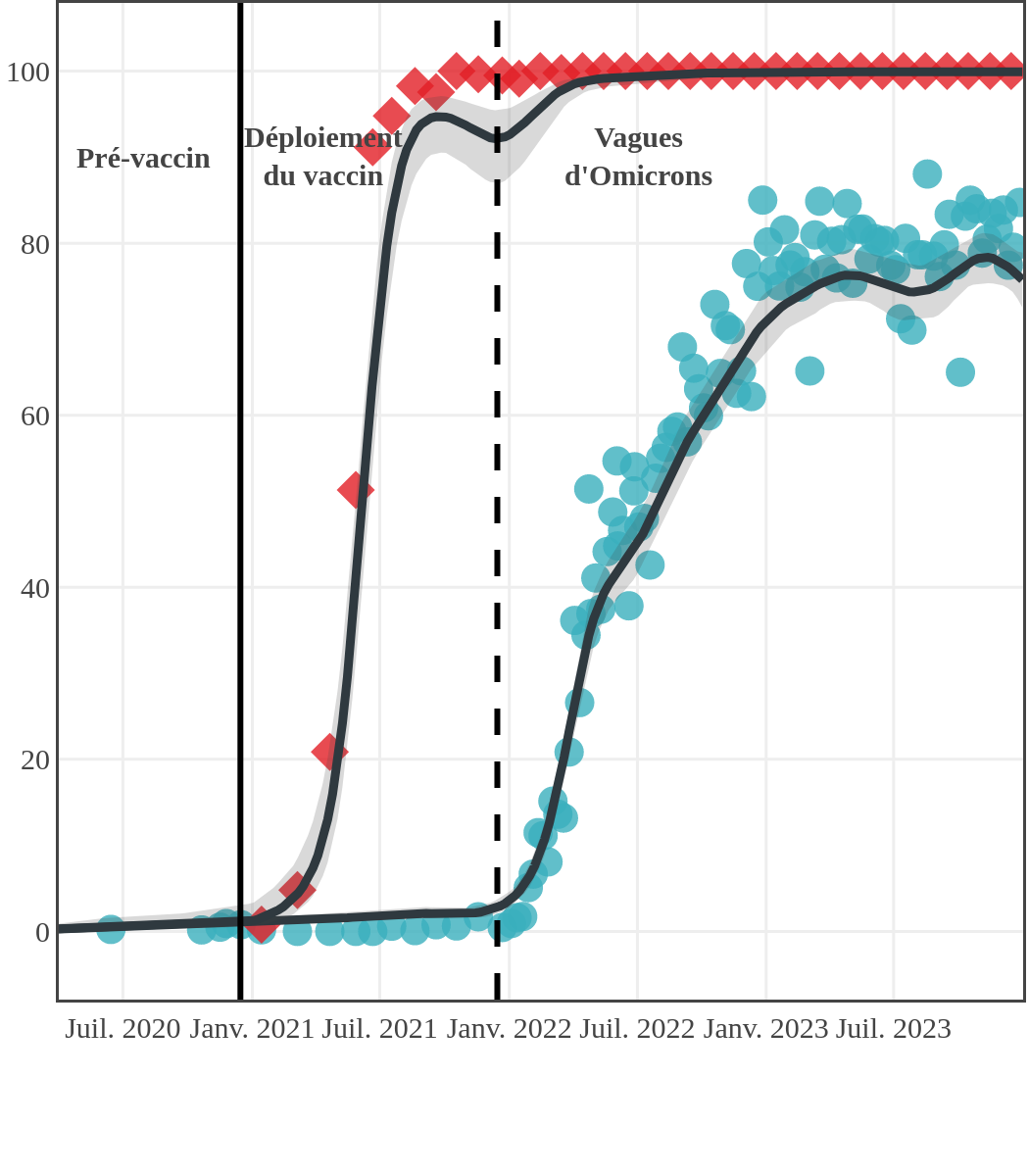

Le graphique suivant montre la séroprévalence acquise par une infection (anti-N; points) et la séroprévalence conférée par une infection ou induite par la vaccination (anti-S; losanges) pour tous les groupes d’âge, combinés, par région et au fil du temps.

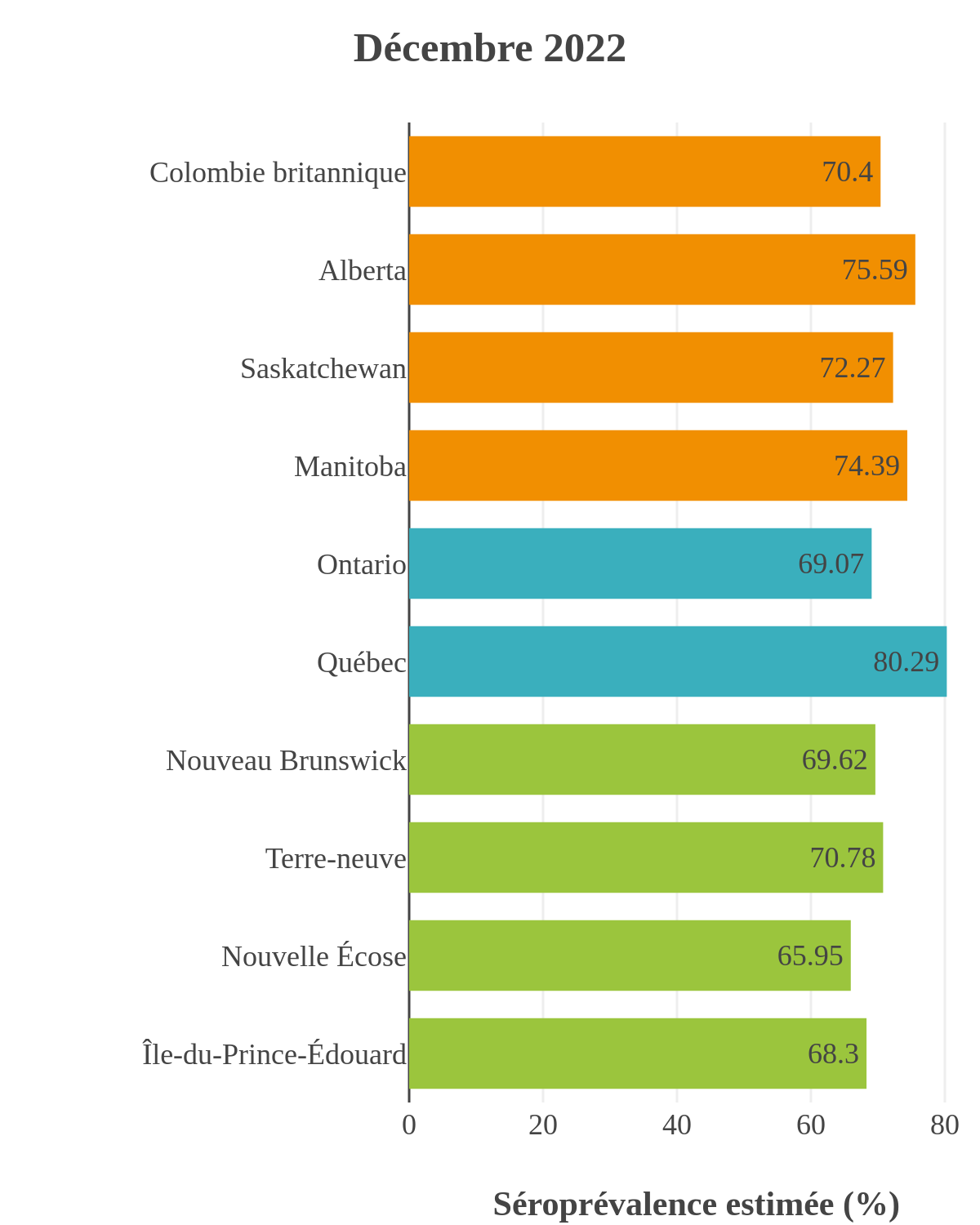

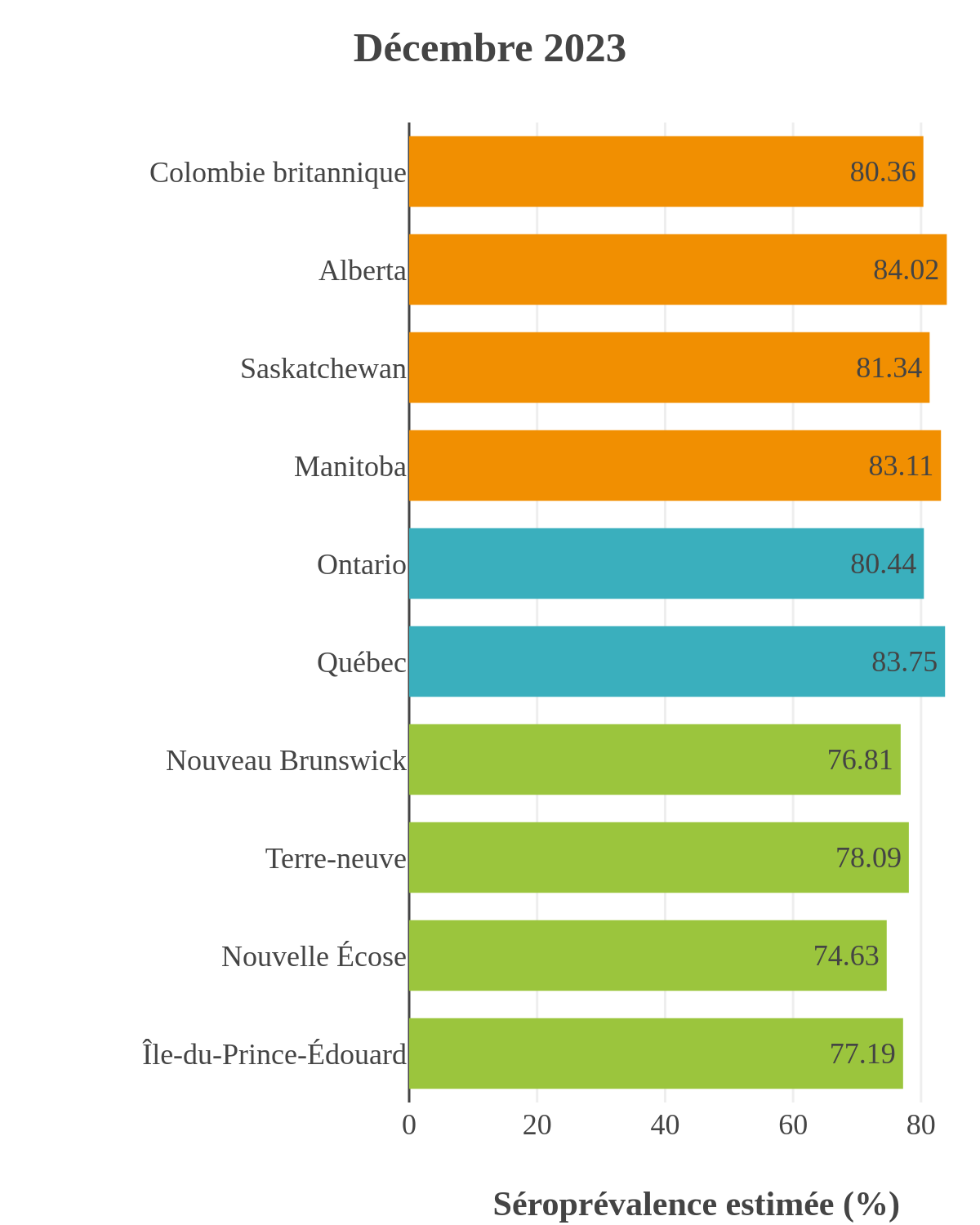

Les vagues Omicron

Le « tsunami » d’infections provoqué par l’émergence du variant Omicron a changé le cours de la pandémie. Les vagues Omicron ont frappé le Canada pendant les vacances de décembre 2021, provoquant une augmentation spectaculaire de la séropositivité acquise par l’infection. Alors que les études de séroprévalence estimaient que moins de 10 % de la population avait été infectée avant janvier 2022, plus de 70 % l’avaient été en décembre 2022. La séroprévalence acquise par l’infection au Canada a continué à augmenter de manière significative au cours de la deuxième année de l’ère Omicron. Du 1er janvier au 31 décembre 2023, la séroprévalence acquise par l’infection est passée de 74 % (IC à 95 % : 72 à 76) à 81 % (Icr à 95 % : 79 à 83).

Séroprévalence acquise par l’infection et induite par la vaccination

(du 13 avril 2020 au 31 décembre 2023)

Chaque point représente une estimation de la séroprévalence d’un projet à mi-parcours de la période de prélèvement des échantillons. La ligne noire représente la séroprévalence moyenne estimée, pondérée par la taille de l’échantillon. Les bandes gris clair représentent l’intervalle de crédibilité à 95 %. Provinces de l’Ouest = Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba; provinces de l’Est = Ontario et Québec; provinces de l’Atlantique = Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve. Les données disponibles pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Labrador sont insuffisantes.

La prévalence des anticorps acquis par l’infection a atteint un plateau au printemps 2023. Toutefois, les données provenant d’autres sources de surveillance, telles que l’absentéisme et les admissions à l’hôpital, suggèrent que la transmission de l’infection s’est poursuivie, ce qui est conforme à la recherche en sciences cliniques sur la nature de l’immunologie et de la virologie du SRAS-CoV-2. La séroprévalence observée reflète l’équilibre net entre les nouveaux anticorps anti-N provenant de l’infection (ou les niveaux d’anti-N restimulés issus de la réinfection) et le déclin des anti-N à des niveaux inférieurs à ceux détectables en raison de la disparition des anticorps (un processus naturel après de nombreux mois sans exposition au SARS-CoV-2). L’analyse de la séroprévalence seule ne permet pas de distinguer facilement les réinfections des premières infections. Néanmoins, une augmentation d’environ 4 % a été observée au cours de l’automne 2023. En décembre 2023, à la fin de notre projet de surveillance de la séroprévalence, nous avons estimé que la séroprévalence anti-N était de 81 % (95 % Icr : 79 à 83), en se basant principalement sur les donneurs de sang. La séroprévalence anti-S (due à la vaccination ou à l’infection) a été estimée à près de 100 %, comme c’était le cas depuis l’été 2022.

Séroprévalence du SARS-CoV-2 par province ou région

Alors que la séroprévalence acquise par l’infection était faible dans toutes les provinces en 2020-2021, elle est restée proche de zéro dans le Canada atlantique (provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve) en raison des politiques de santé publique mises en œuvre pour réduire la propagation. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la séroprévalence acquise par l’infection (pourcentage de la population adulte ayant des anticorps anti-N) d’avril 2020 à novembre 2021, par région.

Séroprévalence acquise par l’infection avant l’ère Omicron,

par province et au fil du temps

Des taux élevés d’infection pendant les vagues Omicron ont été observés dans toutes les régions du Canada. L’Ouest canadien (provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba) a généralement affiché la séroprévalence la plus élevée dans la population adulte générale tout au long de la pandémie, même si les taux n’étaient pas très différents de ceux de l’Ontario et du Québec. Les provinces de l’Atlantique, où la séroprévalence acquise par l’infection était exceptionnellement faible, ont connu la plus forte accélération des taux d’infection et leur séroprévalence acquise par l’infection a rapidement rattrapé celle du reste du pays.

Séroprévalence acquise par l’infection avant l’ère Omicron,

par province au fil du temps

Séroprévalence acquise par l’infection et la vaccination par province

Anticorps measuré

| • | estimation anti-N |

|

estimation anti-S |

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouvelle-Écosse

Île du Prince-Édouard

Terre-Neuve

Nouveau-Brunswick

Antibody measured

| • | estimation anti-N |  |

estimation anti-S |

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Québec

Nouvelle-Écosse

Île du Prince-Édouard

Terre-Neuve

Nouveau-Brunswick

Séroprévalence dans les Territoires du Nord-Ouest

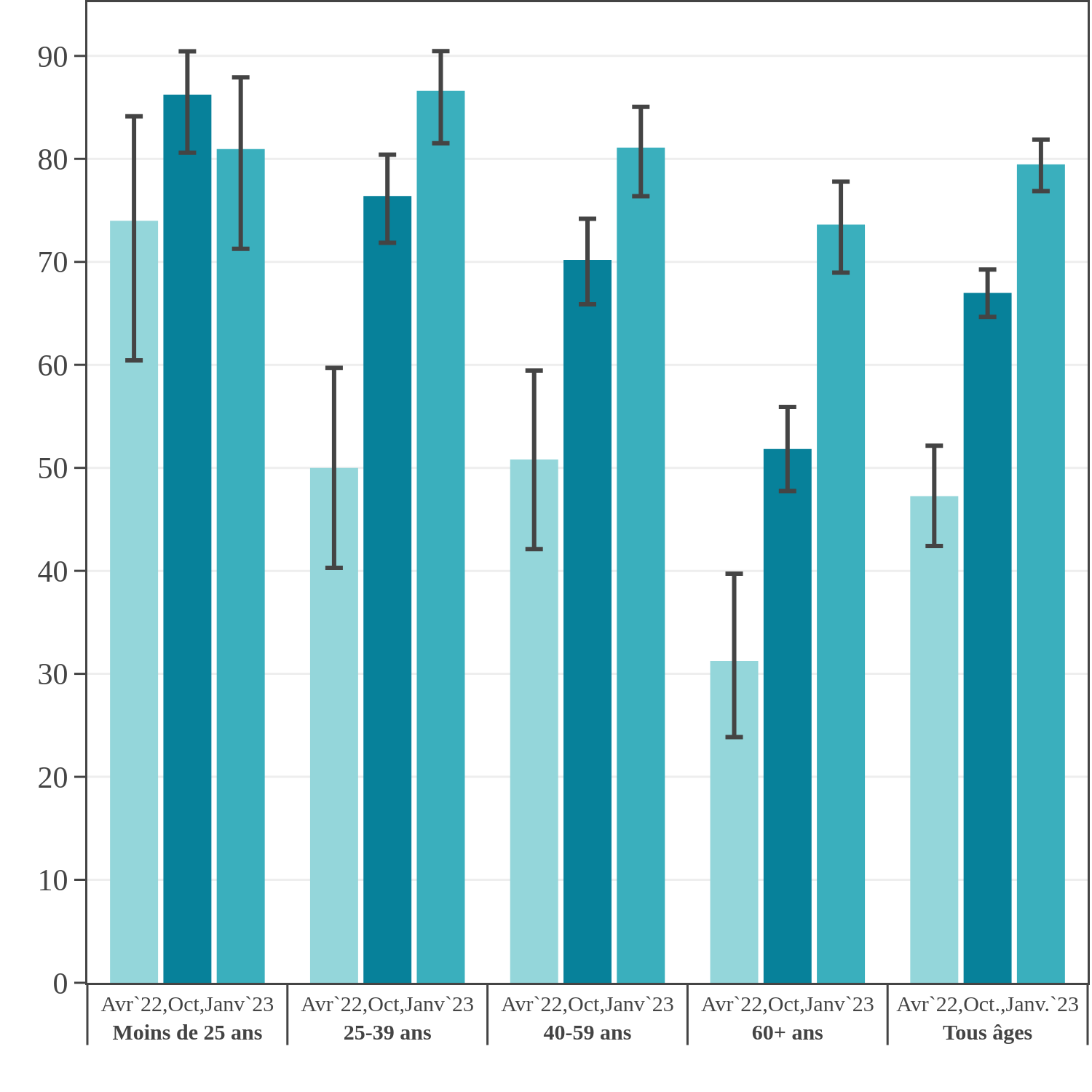

Une enquête sérologique transversale financée par le GTIC et réalisée par le service de santé publique des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) en partenariat avec la Société canadienne du sang a permis d’estimer la séroprévalence du SRAS-CoV-2 acquise par la vaccination et l’infection chez les habitants des T.N.-O., en ventilant les résultats par groupe d’âge et par région.

La séroprévalence acquise par la vaccination ou l’infection était supérieure à 95 % dans les Territoires du Nord-Ouest en janvier 2023.

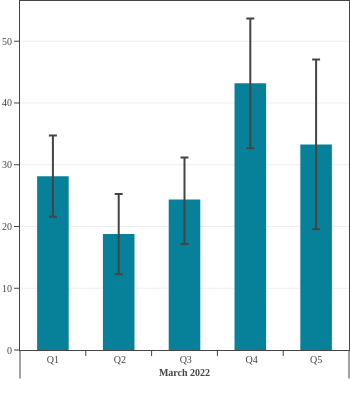

- La séroprévalence acquise par l’infection a augmenté de manière significative dans tous les groupes d’âge. Au printemps 2022, 47,3 % des résidents avaient des anticorps acquis par l’infection (IC 95 % : 42.4 à 52,1) et d’ici janvier 2023, 79,5 % des résidents auront des anticorps acquis par l’infection (IC 95 % : 76,9 à 81,9).

- Les données suggèrent que les enfants et les jeunes adultes ont connu une augmentation de la séroprévalence acquise par l’infection plus tôt en 2022 que les adultes plus âgés.

- Dans l’ensemble, la séroprévalence a augmenté au fil du temps. Toutefois, en raison de la taille limitée de l’échantillon chez les enfants, en particulier les enfants de moins de 12 ans, et les jeunes adultes, la tendance au fil du temps est moins claire. Les adultes de plus de 60 ans ont conservé un taux d’infection plus faible tout au long de l’année 2022, comme cela a été observé chez les donneurs de sang canadiens d’autres provinces.

Séroprévalence acquise par l’infection et la vaccination par âge et par période d’échantillonnage

(mars 2022 à janvier 2023)

L’âge moyen était de 49 ans et 95 % des participants étaient âgés de 12 à 83 ans.

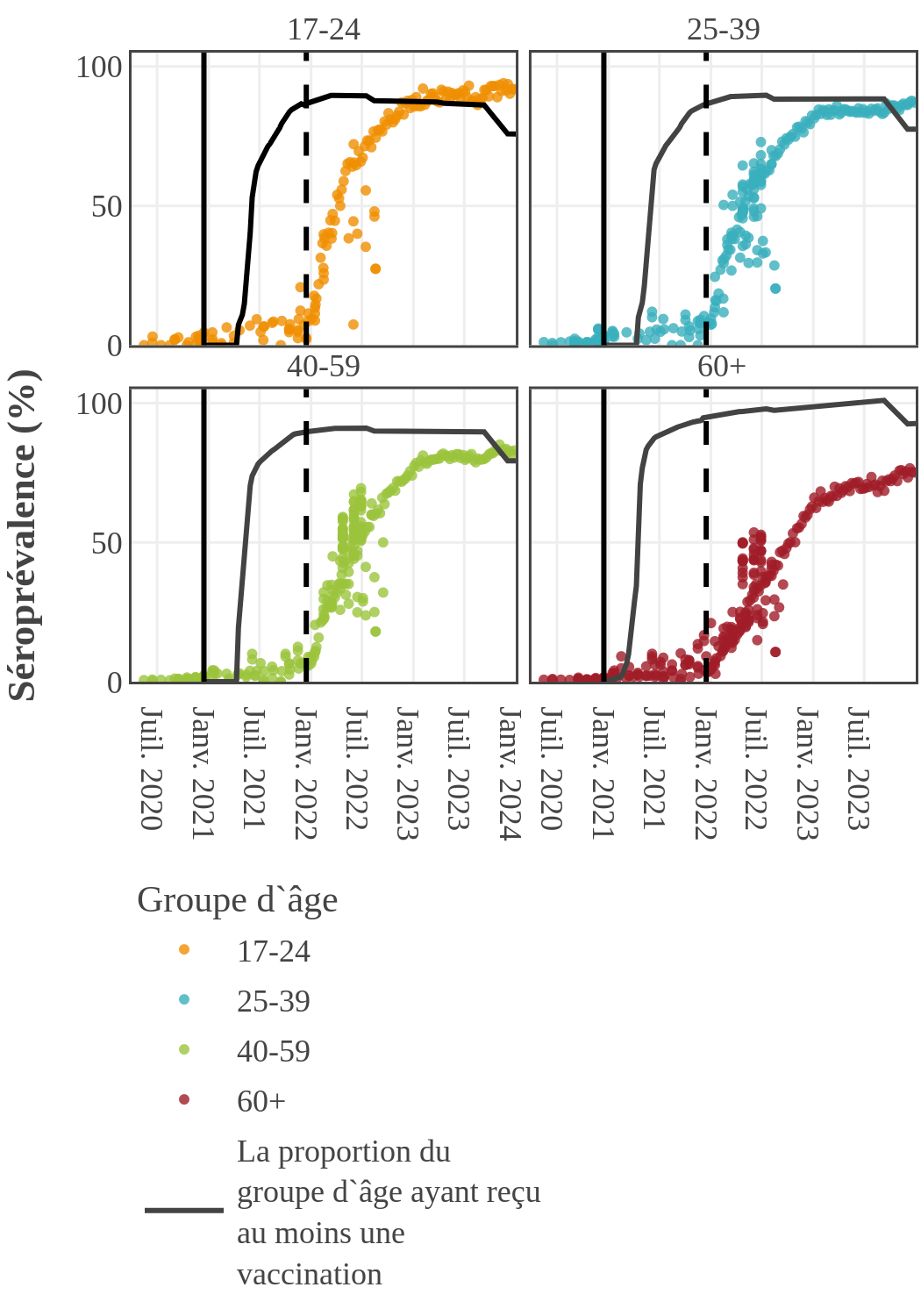

Séroprévalence acquise par l’infection par âge au Canada

En 2022, le taux d’infection chez les jeunes adultes (de 17 à 39 ans) a bondi et dépassé celui des personnes âgées au Canada. Cette relation inverse entre l’infection et l’âge peut avoir deux causes. Tout d’abord, les personnes plus âgées avaient des taux de vaccination plus élevés et prenaient plus de précautions pour prévenir les infections à la suite de l’ouverture de l’économie. Deuxièmement, les variants du SRAS-CoV-2 sont devenues plus transmissibles, alors que, dans le même temps, les restrictions en matière de santé publique n’étaient plus en vigueur et que les jeunes reprenaient le chemin du travail et de l’école.

Les estimations des études pédiatriques suggèrent que la séroprévalence acquie par l’infection chez les enfants est similaire ou inférieure à celle des jeunes adultes, mais les estimations varient considérablement d’une étude à l’autre et au fil du temps. Les résultats des études pédiatriques sont disponibles ici.

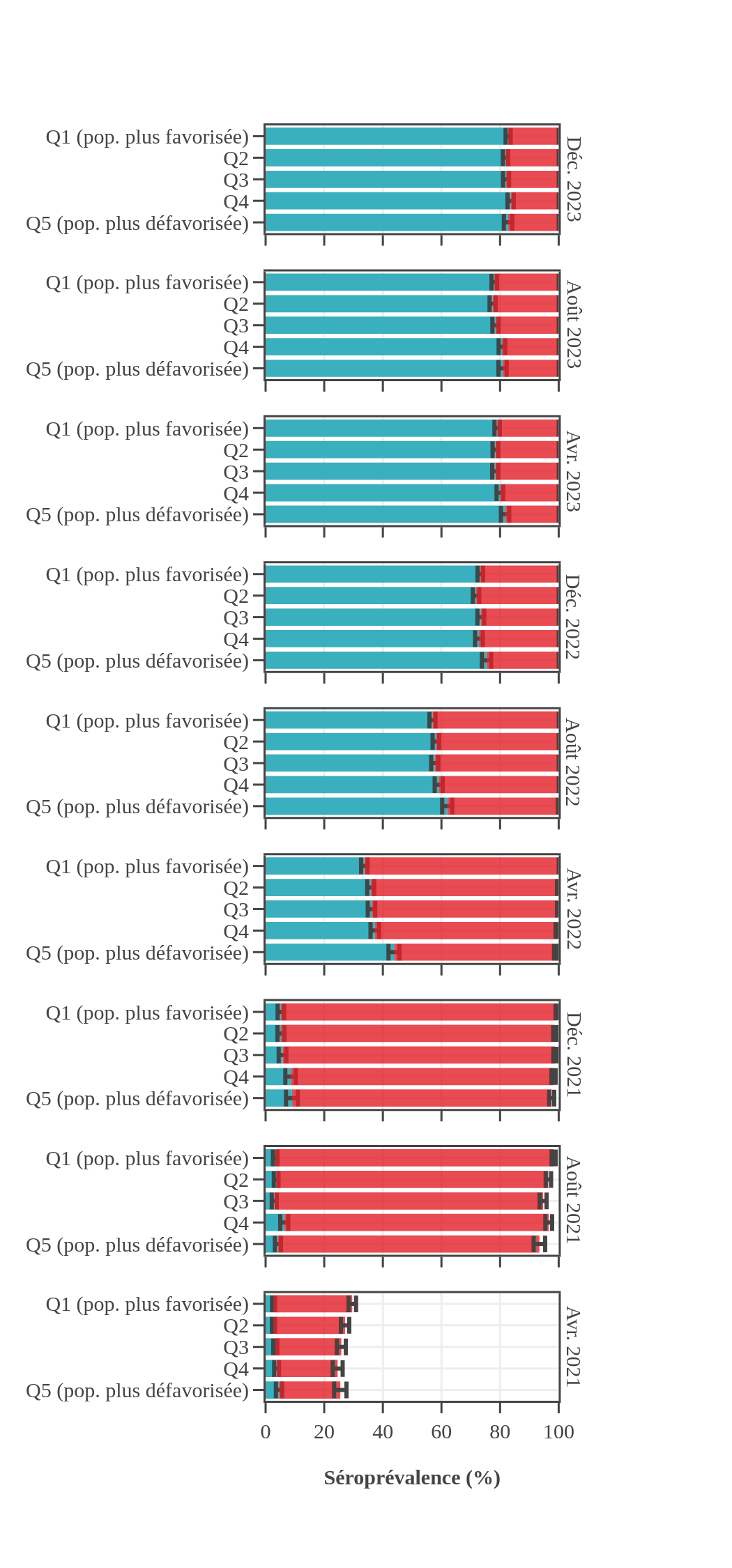

Séroprévalence chez les donneurs de sang en fonction

du statut socio-économique au fil du temps

Canada (sauf le Québec et les territoires)

La Société canadienne du sang a estimé la séroprévalence en fonction de l’indice de défavorisation matérielle, selon le code postal du domicile indiqué par les donneurs de sang. La défavorisation matérielle est un indicateur au niveau du quartier calculé à partir du recensement en utilisant des renseignements tels que le niveau d’éducation moyen, le revenu du ménage et le statut de l’emploi des résidents d’un quartier (Pampalon 2009 [1]). Du printemps 2021 à la fin 2022, les résultats ont montré que les niveaux de séroprévalence acquis par l’infection étaient corrélés à la défavorisation matérielle : les taux de séropositivité étaient un peu plus élevés chez les donneurs des quartiers les plus défavorisés socialement (Q4 et Q5) par rapport aux donneurs des quartiers les moins défavorisés socialement (Q1 et Q2). La différence la plus importante a été observée au printemps 2022, après la première vague Omicron, ce qui peut s’expliquer en partie par le fait que l’emploi dans le travail de première ligne est plus fréquent dans les quartiers plus défavorisés. Toutefois, à la fin de l’année 2023, la différence de séroprévalence acquise par l’infection entre les groupes n’était pas statistiquement significative. Avant Omicron, la séroprévalence anti-S était également faiblement et inversement proportionnelle à la privation matérielle, mais cette tendance a disparu lorsque les donneurs issus des quartiers les plus divers ont atteint une séroprévalence anti-S de pratiquement 100 %.

1 Tel que mesuré par l’indice de privation matérielle, qui utilise les données du code postal.

1 As measured by the Material Deprivation Index, which makes use of postal code data.

Anticorps anti-SRAS-CoV-2 attribuables à…

| l’infection (dosage Roche) | la vaccination seulement (dosage Roche) |

Remarques sur les données :

- La hauteur des barres indique la proportion estimée du sous-groupe qui avait des anticorps contre le SRAS-CoV-2, ajustée pour la sensibilité et la spécificité du test et normalisée par rapport à la population canadienne. Les barres d’erreur indiquent des intervalles de confiance à 95 %.

- Les anticorps provenant uniquement du vaccin sont en rouge = IgG anti-S positifs et IgG anti-N négatifs.

- Les anticorps provenant de l’infection sont en bleu = positifs pour les IgG anti-nucléocapside.

[1] Pampalon R et al. (2009). Un indice de défavorisation pour la planification de la santé au Canada. Les maladies chroniques au Canada. 29(4) Disponible sur : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/migration/phac-aspc/publicat/hpcdp-pspmc/29-4/pdf/cdic-29-4-05-fra.pdf

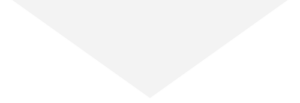

Séroprévalence chez les donneurs de sang

par groupe racial au fil du temps

Tout au long de la pandémie, les données de la Société canadienne du sang ont montré que les Canadiens racisés (race autodéclarée) présentaient des niveaux de séroprévalence acquise par l’infection plus élevés que les Canadiens s’identifiant comme blancs. Pendant la majeure partie de l’année 2021, les donneurs de sang racisés étaient presque deux fois plus susceptibles d’avoir des anticorps acquis par une infection que les donneurs blancs. Au cours du premier semestre 2022, environ 25 % de plus de donneurs racisés ont présenté des anticorps acquis par une infection. L’écart entre les taux de séropositivité acquise par infection entre les deux groupes a diminué à la fin de 2022 et en 2023, mais a persisté tout au long de la pandémie. En revanche, la séroprévalence anti-S, qui reflète la vaccination ou l’infection, n’a pas révélé de différences constantes entre les populations de donneurs de sang blancs et non blancs, avec des niveaux atteignant 95 % à la fin de l’été 2021 et restant élevés par la suite.

La séroprévalence des anticorps anti-SRAS-CoV-2 chez les donneurs de sang canadiens au fil du temps (Canada sauf le Québec et les territoires)

Anticorps anti-SRAS-CoV-2 attribuables à…

| l’infection (dosage Roche) | la vaccination seulement (dosage Roche) |

Remarques sur les données :

- La hauteur des barres indique la proportion estimée du sous-groupe qui avait des anticorps contre le SRAS-CoV-2, ajustée pour la sensibilité et la spécificité du test et normalisée par rapport à la population canadienne. Les barres d’erreur indiquent des intervalles de confiance à 95 %.

- Les anticorps provenant uniquement du vaccin sont en rouge = IgG anti-S positifs et IgG anti-N négatifs.

- Les anticorps provenant de l’infection sont en bleu = positifs pour les IgG anti-nucléocapside.

Vous cherchez d’autres données?

- Avez-vous besoin des données démographiques figurant dans les graphiques ci-dessus? Visitez le Dataverse en libre accès du GTIC pour accéder à nos données agrégées.

- Avez-vous besoin de données individuelles? Découvrez la Banque de données du GTIC.

- Avez-vous besoin d’autres tableaux sur la sérologie du SRAS-CoV-2 au niveau de la population? Veuillez contacter notre équipe chargée des données à l’adresse suivante :data@covid19immunitytaskforce.ca.